家の断熱性能とは、外の気温に左右されず、快適な室温を保つための指標です。

断熱性能が高いほど、室内の空気を外に逃がさず、また屋外の熱も室内に入り込まなくなります。そのため、冷暖房の効きが良く、保温効果が長続きするので、一年中快適な環境を保てます。

一方、断熱が十分でない家は、エアコンやヒーターなどの冷暖房機器を使っても思うように効かず、暑さ寒さに悩まされるうえ、毎月の光熱費がかさんでしまいます。

そのため、注文住宅で理想の住まいをつくるには、断熱性能を高めることが不可欠です。

しかし、断熱性能は目に見えにくく、数値や専門用語で語られることが多いため、理解が難しいところでもあります。ここでは、断熱性能がどのように決まるのか、そして性能の違いが暮らしにどう影響するのかを分かりやすく解説していきます。

もくじ

断熱性能が注文住宅に与える影響

熱は高いところから低いところへ自然に移動する性質があるため、断熱が不十分な家では、冬に暖房で温めた室内の熱が外の冷たい空気に向かって逃げてしまいます。また、夏になると、外の高温の空気が壁や窓を通して室内に入り込み、冷房をつけても部屋がすぐ暑くなってしまいます。

- 冬:暖かい室内の熱が、外の冷気に向かって逃げる

- 夏:外の高温が、壁や窓を通じて室内に入り込む

一方、断熱性能の高い家は、壁や窓などが熱を伝えにくいため、冬は室内の暖かさを外に逃がさず、夏は外の暑さを室内に伝えにくくします。

その結果、一年を通して快適な温度を保ちやすくなるのです。

快適な室内環境の維持

断熱性能が高いと、外気の影響を受けにくく、冷暖房の効きが良くなります。また「部屋ごとの温度差が少ない」というメリットもあります。

- 冬:リビングから廊下や洗面室に移動しても、急に寒さを感じにくい

- 夏:脱衣所と居室の温度差が小さく、汗をかきにくい

断熱が効いている家は、外気の影響を受けにくく、夏は冷房の涼しさを、冬は暖房の暖かさを保てるためです。また、高断熱住宅は部屋ごとの温度差を減らせる(温度ムラの解消)という点でも大きなメリットがあります。

例えば、冬に暖房をつけたリビングから廊下や洗面室に移動したときの寒さを感じにくくなり、夏の脱衣所で冷房の効いた室温との差で不快な汗をかくことを減らせます。温度ムラが減ることで、冬の朝にベッドから出る負担や、入浴前後のひんやりする感覚を軽減できることで、室内で一年中快適に過ごすことが可能です。

さらに、断熱性能の高い家は遮音性にも優れているため、外の騒音を抑え、静かで落ち着いた住環境を実現できます。窓の位置や庇、ブラインドを工夫すれば、断熱しながらも明るく開放的な空間を確保することも可能です。

光熱費の削減

断熱性能が低い家では外気の影響を強く受け、冷暖房の設定を変えてもなかなか目標の温度に届かず、結果として長時間運転が必要になり電気代やガス代がかさんでしまいます。

一方で、断熱性能の高い家は冷暖房の効率が上がり、少ないエネルギーで快適な室温を保てるため、電気代・ガス代を節約できます。

さらに、断熱性能を高めると室内の温度が安定し、冷暖房に使うエネルギーが少なくて済むため、毎月の光熱費を抑えられ、その積み重ねによって長期的にも大きなコスト削減につながります。

そして、消費エネルギーを減らせるため、CO₂排出量を抑えられ、省エネ住宅として環境への負担を減らすことも可能です。

防音性能の向上

高い断熱性能は、防音性能も向上するというメリットが得られます。

高断熱+高気密住宅は外部からの騒音を軽減でき、幹線道路や鉄道沿線、学校や公園の近くといった騒がしい立地でも、室内を静かな環境に保ちやすくなります。

窓や壁の性能が向上することで、外の音が入りにくく、静かな住環境を実現できるのは大きな魅力です。

夜間の睡眠や在宅ワークの集中を妨げる要因が減るため、日々の生活の快適さが高まります。

さらに、生活音が外へ漏れにくい効果もあるため、楽器の練習やホームシアターなども近隣に気兼ねなく楽しめます。

このように断熱性能を高めることにより、音環境という側面からも暮らしの質を底上げすることが可能です。

健康維持のため

健康維持のためには、断熱性能を高めて室温や湿度の急激な変動を抑えることが大切です。

断熱が弱い家では、冬の底冷えや夏の熱気が室内に入り込み、体への負担が大きくなります。 特に冬は、暖かい居室から寒い浴室や脱衣所へ移動するときの急激な温度差が「ヒートショック」を引き起こす原因になります。

断熱性能を高めて浴室や脱衣所の温度を下げにくくすれば、ヒートショックのリスクを軽減することが可能です。さらに、断熱性能の高い家は窓や壁の表面温度が下がりにくいため、結露やカビの発生を抑えやすくなります。

また、カビやダニはアレルギーや呼吸器系のトラブルの一因となるため、清潔で安定した空気環境を保てることは、家族の健康を守るうえで大きな効果があります。

夏も同様で、屋根や壁、窓から入る過剰な熱を防げるため、室内の蓄熱が減り、夜の寝苦しさや熱中症のリスクも低下します。

このように断熱性を高めて冬の底冷えや夏の熱気を防ぐことで、毎日の体調を安定させ、安心して暮らせる住環境を整えることにつながります。

資産価値の向上

断熱性能の高い住宅は、将来的な資産価値の維持・向上にもつながります。

内装や設備は時間の経過とともに古くなりますが、建物の断熱性能は劣化が遅く、長期にわたって価値を保ちやすいのが特徴です。

特に、高断熱住宅は中古市場でも評価が高く、光熱費を抑えられる「ランニングコストの安さ」が大きな魅力となり、購入希望者に選ばれる理由になります。

家を買う人や借りる人にとって、毎月の光熱費を少なく抑えられることは安心につながり、他の物件と比べたときの強いアピールポイントになります。

さらに、住宅性能評価制度やBELS認証を取得すれば、性能が「見える化」されるため、資産としての信頼性や市場価値が一層高まります。

住宅性能評価制度は、耐震性・省エネ性・劣化対策などを国の基準で客観的に評価する仕組みで、購入者にとっての安心材料になります。

BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)は、住宅の省エネ性能を星の数で評価する制度で、特に断熱性能や一次エネルギー消費量を数値で示せる点が特徴です。

これらの評価を取得している住宅は、将来的に売却や賃貸を行う際にも「性能が証明された家」として選ばれやすくなります。

断熱性能の高さは毎日の暮らしの快適さや家計の負担軽減だけでなく、長期的な資産価値の裏付けにもなる重要な要素だといえるでしょう。

断熱性能を上げるための方法

断熱性能を上げる方法は、断熱材の厚さや種類を工夫するだけではありません。

窓(サッシとガラス)、屋根や外壁の構成、床下の断熱、さらに施工現場での気密処理までが総合的にかみ合って、はじめてカタログ値どおりの断熱効果を発揮します。

計画段階での熱橋(ヒートブリッジ)対策や、建物の方位・窓の配置計画、日射の取得と遮蔽のバランス設計も重要です。

つまり、断熱性能は「一つの部材で決まる」のではなく、設計と施工を含めたトータルの工夫で高めることができます。

ここからは、特に効果が大きいとされる断熱方法について詳しく解説します。

樹脂サッシや複合ガラスの採用

樹脂サッシや複合ガラスを採用することは、住宅の断熱性能を高めるために最も効果的な方法のひとつです。

窓は住宅の中でもっとも熱が出入りしやすい場所であり、家全体の省エネ性や快適性に直結するため、最優先で強化すべき部分です。

まず、サッシの素材によって断熱効果が大きく変わります。

一般的なアルミサッシは熱を伝えやすいのに対し、熱伝導率の低い樹脂サッシははるかに高性能で、外気の影響を受けにくくなります。

アルミと樹脂を組み合わせた複合サッシも有効です。

次に、複層ガラスやLow-Eガラスを採用することで、窓からの熱の出入りを抑えることができます。

南側には日射取得型、東西北側には遮熱型を選ぶなど、方位ごとに最適化すれば、夏冬のエネルギーバランスが整いやすくなります。

さらに、中空層にアルゴンガスの封入やスペーサーを樹脂製にすることで、縁部からの熱の伝わりを防ぎ、結露のリスクも軽減できます。

窓は住宅の熱損失の大きな要因であるため、強化すればするほど効果が大きく出ます。

開口部を大きくとる場合でも、庇や外付けブラインド、可動ルーバーなどと組み合わせることで、断熱窓の性能を最大限に活かすことができます。

施工時には、開口まわりの気密パッキンや防水テープで隙間をしっかり処理し、カタログどおりの性能が実現できるように仕上げることが重要です。

高性能な断熱材の導入

住宅の断熱性能を高めるには、高性能な断熱材を導入するのも効果的です。

断熱材の主な種類と特徴は以下の通りです。

- グラスウール/ロックウール:安価で防火性あり

- 硬質ウレタン・押出法ポリスチレン:高性能、外張り断熱向き

- セルロースファイバー:調湿性があり木造住宅と相性良し

また、断熱材は壁だけでなく、屋根・天井・床下など部位ごとに施工方法を工夫することが重要です。

屋根は夏の熱取得が大きいため、遮熱材や通気層を組み合わせることで小屋裏温度の上昇を抑えられます。

壁は柱や間柱による熱橋を外張り断熱で覆う「付加断熱」を行えば、表面温度を底上げでき、結露のリスクも減らせます。

床下では、地盤条件や換気方式に応じて床断熱か基礎断熱を選び、気流止めを徹底することで、冬の底冷えや夏の湿気上昇を抑制できます。

高性能な断熱材は「種類の選定」「厚みと密度」「部位ごとの工夫」が組み合わさって初めて最大の効果を発揮できるのです。

気密性を高める

断熱性能を上げるためには、気密性を高めることが欠かせません。

施工精度を上げて隙間を減らすことで、断熱効果をムダなく発揮できるようになり、設計どおりの省エネ性と快適さにつながります。

気密性能は「C値(相当隙間面積)」で表され、数値が小さいほど良好です。

C値が小さければ、隙間からの空気の出入りが抑えられ、計画換気が正しく機能し、室内の温度や湿度も安定します。

現場で隙間からの空気の出入りが起こりやすいのは、配線・配管の貫通部、梁端部、サッシまわりなどです。

設計段階でこれらを洗い出し、気密シートの連続性や気流止め、気密テープの施工精度を確保することが重要です。

さらに、「気密工事の終了後」と「建物の完成後」の2回に分けて気密測定(ブロワードアテスト)を行い、数値で確認し、必要に応じて是正することで目標C値の達成率を高めます。

気密性が確保されれば、換気システムが効率よく働き、粉じんや花粉などの侵入を防ぐほか、冬の過乾燥や夏の過湿を抑える効果も期待できます。

家を建てた後に断熱性能を高めるのは難しい

断熱リフォームは、内装の解体・復旧や付帯工事が必要で費用が高額になるため、家を建てた後に断熱性能を高めるのは現実的に難しいのが実情です。

窓の交換や内窓の設置といった部分的な改善は一定の効果が見込めますが、外皮全体を最適化するには限界があります。

だからこそ、建築時に必要な断熱性能を確保しておくことが、結果的にコストを抑える賢い選択になります。

特に、注文住宅を建てる際には、将来の家族構成の変化や在宅ワークの増減といったライフスタイルの変化に加え、電気料金の変動といった外部要因も見据えて、断熱に投資しておくことが得策です。

方位・窓の配置・外皮構成・気密ディテール・換気計画まで一体で検討し、建てた後に改善が難しい部分に優先投資しておけば、長期的な快適性や省エネ性を確保でき、将来的に住み替えや売却、賃貸を行うときにも選ばれやすい住宅になります。

注文住宅に必要な断熱性能の目安

注文住宅に必要な断熱性能の目安は、「断熱等性能等級」という国が定めた基準を理解することから始まります。

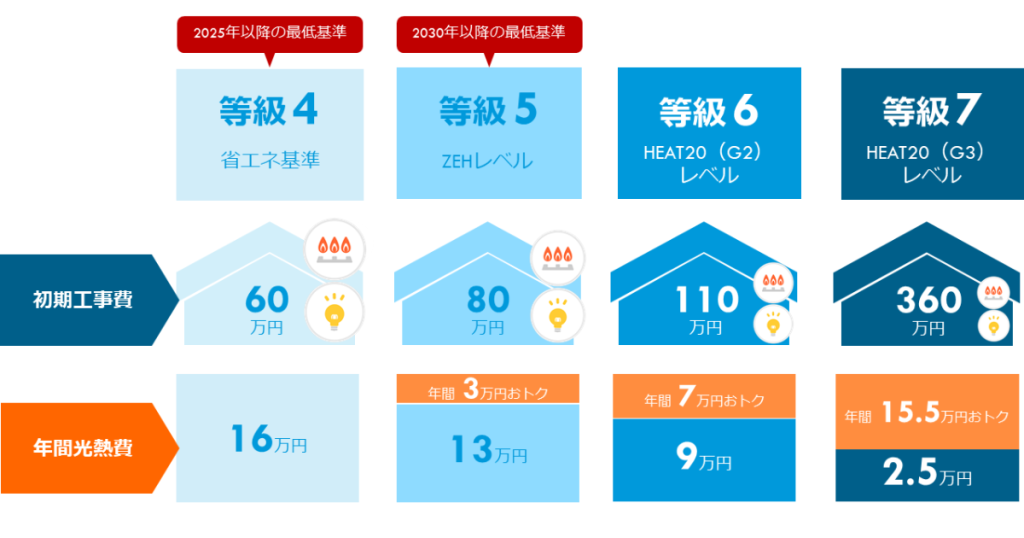

2025年9月時点で断熱性能は以下のように1~7までの等級があり、7が最高等級となっています。

| 等級 | 説明 |

|---|---|

| 断熱等級7 | 熱損失等のより著しい削減のための対策が講じられている |

| 断熱等級6 | 熱損失等の著しい削減のための対策が講じられている |

| 断熱等級5 | 熱損失等のより大きな削減のための対策が講じられている |

| 断熱等級4 | 熱損失等の大きな削減のための対策(建築物エネルギー消費性能基準等を 定める省令に定める建築物エネルギー消費性能基準に相当する程度)が講じられている |

| 断熱等級3 | 熱損失等の一定程度の削減のための対策が講じられている |

| 断熱等級2 | 熱損失の小さな削減のための対策が講じられている |

| 断熱等級1 | その他 |

断熱等級は住宅の断熱性能を客観的に示し、建築基準法に基づいて策定された評価基準となっています。

では、注文住宅を建てる際はどのくらいの断熱性能が必要なのでしょうか?

ここからは、注文住宅を建てるときに必要となる断熱性能の目安について詳しく解説していきます。

2025年4月からは断熱等性能等級4が最低基準

2025年4月から住宅の断熱性能は「断熱等性能等級4」が最低基準として義務化されたため、まずは断熱等性能等級4を満たしていることが重要です。

これは、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて住宅分野の省エネ化が必須課題となっていること、さらに欧米諸国で標準となっている高断熱・高気密住宅に日本の住宅性能を近づける狙いから定められたものです。

こうした最低基準の設置により、これまで内装や住宅設備に優先的に予算を配分しがちだった家づくりの慣行から、「まず外皮性能を確保する」という順序への見直しが進んでおり、断熱性能と省エネ基準を両立させる住宅づくりが重視されるようになっています。

具体的には、太陽光発電などを組み合わせ、光熱費を実質ゼロに近づけられる仕組みを実現可能としています。

さらに、高性能な省エネ住宅は補助金の対象となるケースが多く、ハウスメーカーでも標準化が進んでいる点も見逃せません。

このため断熱等性能等級4は、経済的で魅力的な水準として広がりつつあります。

理想は断熱等性能等級5(ZEH基準)

理想の水準としては、断熱等性能等級5(ZEH基準)を目標に据えるのが堅実です。

断熱等性能等級5は外皮強化に加え、設備効率の最適化と再生可能エネルギー活用(太陽光等)を通じて、一年間の光熱費をほぼゼロに近づけることを目指します。

寒冷地や内陸の放射冷却が強い地域でも、窓の仕様・方位・庇・外付け遮蔽・蓄熱体(無垢床や躯体コンクリート)を適切に組み合わせれば、一年を通じて快適に過ごせます。

さらに2030年からは、新築住宅の断熱等性能等級5への適合が義務化される予定のため、将来の住宅づくりにおけるスタンダードとなり、今後ますます重要性が高まっていきます。

また、ZEHは『売電収入』によるメリットだけでなく、災害時でも電気を自宅でまかなえる安心感を備えた仕組みへと進化しています。

このため断熱等性能等級5を目標に設計しておくことで、将来、設備を入れ替えるときも、しっかりした断熱性能があることで最新の機器を十分に生かせるのが大きな強みです。

最高ランクは断熱等性能等級7

2022年に新設された最上位の基準である断熱等性能等級7は、先進的な外皮・気密・換気・日射制御・蓄熱の統合設計を前提に、真夏と真冬のピーク時でも穏やかな室内環境を保つ水準です。

断熱材は高性能品を適切な厚みで切れ目なくつなげ、柱や窓まわりなどの「熱が逃げるスキマ(熱橋)」を作らないようにします。

さらにC値0.3以下を目指す高気密施工により断熱材の性能を最大限に引き出し、冬の冷気や夏の熱気を効果的に遮断します。

設備に過度に頼らず、建物そのものの性能で心地よさを支えるのが断熱等性能等級7ならではの大きな特徴です。

初期コストは相応にかかるものの、光熱費の削減、設備機器の寿命延長、健康面への寄与、資産価値の維持、静粛性の向上といった複数のメリットが長期的に重なり、トータルのLCC(ライフサイクルコスト)や満足度の向上につながります。

特に北海道や東北などの寒冷地でも快適さを確保できるのが大きな魅力です。

断熱等性能等級7は、まさに将来の住宅性能を見据えた「次世代住宅」の象徴になる存在といえます。

断熱性能に強いハウスメーカーを比較するなら「家づくりプラン」へ

断熱性能に強いハウスメーカーを比較するなら、全国のハウスメーカー・工務店のモデルルームをWEB上で閲覧できるオンライン住宅展示場「メタ住宅展示場」が提供している「家づくりプラン」を活用するのが効果的です。

希望の条件を簡単入力するだけで複数のハウスメーカーに各社の資料・提案を一括で取り寄せることができるため、1社ずつ問い合わせるよりも手間を省いて効率的に情報収集が可能です。

複数メーカーの断熱性能を比較し、間取りや予算条件に合わせて検討を進められるので、自分に合った高断熱住宅を見つけやすくなります。

また、自宅にいながら自分のペースで家づくりを始められるため、「住宅展示場まで足を運ぶ時間がない」「まずは情報収集だけしてみたい」という方にもおすすめです。

未来の自分や家族が「選んで良かった」と思える理想の住まいを手に入れるためにも、早めに資料を取り寄せて比較検討を始めましょう。

この記事の編集者

メタ住宅展示場 編集部

メタ住宅展示場 編集部

メタ住宅展示場はスマホやPCからモデルハウスの内覧ができるオンライン住宅展示場です。 注文住宅の建築を検討中の方は、時間や場所の制限なくハウスメーカー・工務店を比較可能。あなたにヒッタリの家づくりプランの作成をお手伝いします。 注文住宅を建てる際のノウハウなどもわかりやすく解説。 注文住宅でわからないこと、不安なことがあれば、ぜひメタ住宅展示場をご活用ください。

運営会社:リビン・テクノロジーズ株式会社(東京証券取引所グロース市場)