家の構造は、大きく分けて「木造」「鉄骨造」「鉄筋コンクリート造」の3つに分けられます。それぞれ特徴が異なるため、家づくりを成功させるには、家の構造を理解しておかなければなりません。

この記事では、構造の基礎知識から、それぞれの構造がどんな人に向いているのかを紹介します。

もくじ

木造

木造は日本でもっとも普及している構造であり、日本の一戸建て住宅の90%以上が木造で建てられています。

住宅の構造を建て方別にみると,一戸建ては木造(防火木造を含む。)が2662万戸(92.5%)となっており、一戸建て全体の9割以上を占めている。

引用:総務省「平成30年住宅・土地統計調査 調査の結果 」

また、木造の中でも下記の2種類に分けられます。

- 木造軸組工法

- 木造壁式工法(ツーバイフォー)

まずは、木造軸組工法と木造壁式工法の特徴とそれぞれのメリットとデメリットをみてみましょう。

木造軸組工法とは

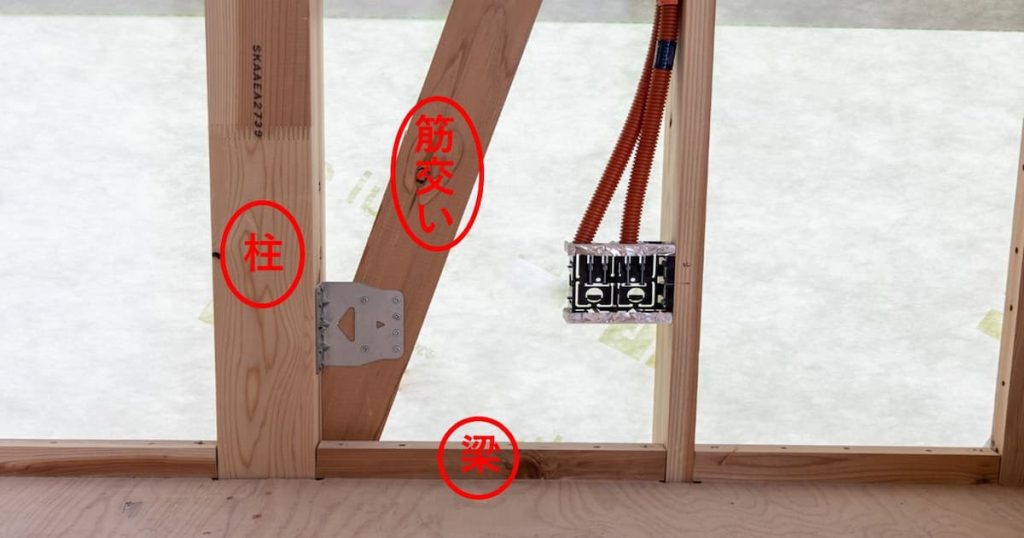

木造軸組工法(在来工法)は、柱・梁・土台で骨組み(軸組)をつくり、筋交いや面材(構造用合板・OSB など)を用いた耐力壁で横からの力(地震・風)に抵抗する日本の代表的な構造方式です。

荷重は屋根・床 → 梁 → 柱 → 土台 → 基礎へと順に伝わり、最終的に地盤に逃がします。

主な部材と役割

- 基礎:住宅ではベタ基礎または布基礎が一般的。アンカーボルトで土台を緊結

- 土台:基礎の上に据える横材。柱の荷重を受け、腐朽・蟻害に強い材や防腐防蟻処理を施す

- 柱:鉛直荷重を支える主要部材。通し柱・管柱を使い分ける

- 梁・桁:床・屋根の荷重を柱へ伝える横架材。必要に応じて集成材や梁せい増でスパンに対応

- 筋交い:斜材で架構を三角形化し、変形を抑える。たすき掛けや片筋交いを配置

- 面材耐力壁:柱・間柱に面材を所定の釘ピッチで留め、壁全体で水平力に抵抗

- 金物:ホールダウン金物・羽子板ボルトなどで接合部を補強し、引き抜き・せん断に対抗

- 水平構面:床・屋根に構造用合板を張って「面」で一体化し、ねじれや揺れを抑える

施工の流れ(概要)

- プレカット工場で柱・梁・仕口・金物穴を高精度加工(現在はプレカットが主流)

- 基礎完成後、土台敷き → 建て方(柱・梁の組立て・上棟。

- 金物の取り付け・締結確認、筋交い・面材で耐力壁を施工

- 床・屋根の構造用合板を張り、外周部の透湿防水シートや開口部を納める

- 断熱・気密の施工、内外装へ。規模・仕様にもよるが、上棟後おおむね数か月で竣工

耐震性を確保する要点

- 壁量:必要量を満たすだけでなく、地震力方向ごとに確保

- バランス:耐力壁の偏りや開口の集中を避け、重心と剛心のズレを小さくする

- 接合部:引き抜き力の大きい柱脚・柱頭に適切な金物を選定し、施工精度を担保

- 水平構面:床・小屋の剛性を高め、架構全体を一体挙動させる

設計自由度と配慮点

大開口や吹き抜けも、耐力壁の再配置・フレーム化(門型フレーム等)・梁せい調整で両立可能。いっぽうで開口が増えるほど壁量とバランスが不足しやすく、金物の増強や水平構面の強化が必要です。また、準耐火・防火地域では仕様が変わり、外壁・開口部の納まりやコストに影響するため、初期段階から条件整理が重要になります。

木造軸組工法のメリットとデメリットは以下のとおりです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

木造壁式工法(ツーバーフォー)とは

木造壁式工法とは通称ツーバーフォー工法とも呼ばれ、厚さ2インチ(約5センチ)・幅4インチ(約10センチ)の角材と合板でつくられたパネルを使い、箱型に組み立てていく工法です。

木造軸組工法と比べ、パネルが柱と耐震壁を兼ね合わせるため、耐震性が高いといわれています。高度成長期頃から、この工法で大量に一戸建て住宅がつくられました。木造軸組工法より日本での歴史が浅いため、耐久性について今後新たな問題が出てくるおそれがあります。

木造壁式工法(ツーバーフォー)のメリットとデメリットは以下のとおりです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

木造の建築コスト

国土交通省の「建築着工統計調査」(2021年)によると、木造一戸建て住宅は1㎡あたりの工事費予定額が約17万円です。坪単価に換算すると約56万円となり、鉄骨造や鉄筋コンクリート造と比べて安価な工法です。

木造が向いている人

これまで木造住宅に住み続け、木の臭いがしないと落ち着かないという人や環境問題を考え、持続可能な社会に貢献したいと考えている人に向いているといえます。

また、構造の中で一番安価なため、建築費用を抑えたい人にもよいでしょう。建築費用を抑えることで、土地の場所や庭などほかの部分に予算を割くことが可能です。

鉄骨造(S造)

鉄骨造は近年、一戸建て住宅に使用されることが多くなり、木造に注ぐ2番目に使用されている工法です。鉄骨造は使用する鉄骨によって下記の2種類に分けられます。

- 軽量鉄骨造

- 重量鉄骨造

それぞれの違いや、メリットとデメリットについてみてみましょう。

鉄骨造とは

鉄骨造とは、柱や梁などの主構造を鉄骨で構成された構造のことです。建築業界内では「S造」とも呼ばれ、鋼のSteelの頭文字が語源といわれています。

特に都心に多い3階建以上の中高層建築物に多く使われる工法で、木造よりも耐震性に優れ、頑丈な建物をつくるのに適しています。一戸建て住宅だけではなく、より強度が求められるアパートやマンション、ビルなどにも使用され、用途が幅広いのが特徴です。

軽量鉄骨造と重量鉄骨造の違いとは

鉄骨の厚みによって軽量鉄骨か重量鉄骨に区別されます。厚み6mm以下のものを軽量鉄骨、それ以上のものを重量鉄骨といいます。

軽量鉄骨は一戸建て住宅に使われることが多く、それ以外ではコンビニやスーパーなどの小規模施設などに使用されています。一方重量鉄骨は高層マンションや大規模建造物に使われることが多く、軽量鉄骨よりも強度が優れています。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

鉄骨造のコスト

同じく国土交通省の「建築着工統計調査」(2021年)によると、鉄骨造1㎡あたりの工事費予定額は約23万円となっています。坪単価に換算すると約76万円となり、木造に比べると建築費用は上がります。

鉄骨造が向いている人

土地が広く、2階建以下の一戸建て住宅を建てるのであれば木造でも十分です。しかし、土地が狭い都心などで、3階建以上の一戸建て住宅や賃貸併用住宅など中層建築物を建てるのであれば、より重量に耐えられる鉄骨のほうが向いているでしょう。

また、シロアリ被害がない点や耐震性がより優れている点を重要視するのであれば、鉄骨を採用するのがおすすめです。

鉄筋コンクリート造(RC造)

鉄筋コンクリート造は、鉄筋コンクリートで柱や梁が構成される工法です。

2019年から流行したコロナウイルスの影響で、ウッドショックによる木材価格高騰がおこり、3つの工法の中で一番安価であった木造住宅の建築価格が徐々に上がりました。

そのため、鉄骨造りや鉄筋コンクリート造を検討する人も増えています。

鉄筋コンクリート造とは

鉄筋コンクリート造は木造や鉄骨造に比べ、耐震性や耐久性、遮音性などの性能が高いのが特徴です。特に重要な施設である官庁や市役所、警察署、消防署などに採用されるくらい信頼されています。

一方で、一戸建て住宅には少しスペックが高すぎる面もあり、コストも3つの工法の中で一番高いので、慎重に検討することをおすすめします。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

鉄筋コンクリート造のコスト

同じく国土交通省の「建築着工統計調査」(2021年)によると、鉄筋コンクリート造1㎡あたりの工事費予定額は約34万円となっています。坪単価に換算すると約112万円となり、木造や鉄骨造の中では一番高価な工法です。

鉄筋コンクリート造が向いている人

木造や鉄骨造に比べて、耐震性や耐火性、耐久性など高い建築性能を求めたい人には鉄筋コンクリート造が向いています。しかし、建築コストが高くつくので、予算を多く取る必要があります。

居住面積や設備、内装などを上手くコントロールして、予算内に収めることができれば、鉄筋コンクリート造で家づくりを行うことが可能です。

まとめ

日本では、圧倒的に木造住宅の比率が高いです。それでも鉄骨造や鉄筋コンクリート造のシェアは増加傾向にあり、木造住宅を販売していない建築会社も存在します。

3つの構造には、それぞれ特徴があります。また、同じ構造でも建築会社によって使用する部材が違うため、完成時の性能などは異なります。

これから家づくりをされる人は、始めから選択肢を絞るということはせず、多くの建築会社から話を聞いてみることをおすすめします。かといってすべての建築会社とコンタクトをとるのは現実的ではありません。

昨今ではインターネットが普及し、ウェブ上でもモデルルームの見学が可能です。そこでおすすめなのはメタ住宅展示場です。営業を受けるわけでもなく、好きな時間に好きなだけモデルルームの見学ができます。メタ住宅展示場で構造の異なる建築会社をピックアップしてから実際に見学に行くと効率よく家づくりを進められるでしょう。

家づくり、こんなお悩みありませんか?

- 何から始めればいいのかわからない

- 情報収集はどうすればいい?

- ハウスメーカーの比較が難しい

- 理想の家はいくらで建つ?

- 間取りを具体的にイメージしたい

- カタログ請求してみたけれど、どう進めればいいかわからない

初めての家づくりは、誰もが不安や迷いを抱えるもの

マイホームの検討を始めたら、まずは家づくりプランをもらってみましょう!

家づくりプランとは、カタログのような一般的な情報ではなく、あなたの予算や希望をもとにオリジナルで作成される「家の提案書」 のこと。

複数のハウスメーカーや工務店が、あなた向けのプランを用意してくれるため、自宅にいながら比較・検討が可能で、家づくりの第一歩が踏み出せます

プランを比較することで、理想の家づくりに大切なイメージが“なんとなく”から“具体的”に変わります。

まずは気軽に依頼してみてください。

この記事の編集者

メタ住宅展示場 編集部

メタ住宅展示場 編集部

メタ住宅展示場はスマホやPCからモデルハウスの内覧ができるオンライン住宅展示場です。 注文住宅の建築を検討中の方は、時間や場所の制限なくハウスメーカー・工務店を比較可能。あなたにヒッタリの家づくりプランの作成をお手伝いします。 注文住宅を建てる際のノウハウなどもわかりやすく解説。 注文住宅でわからないこと、不安なことがあれば、ぜひメタ住宅展示場をご活用ください。

運営会社:リビン・テクノロジーズ株式会社(東京証券取引所グロース市場)